「鶏の唐揚(からあ)げをエビフライに変えたこと。あれが一番の失敗です。私自身、エビフライが好きだし、材料としてもエビの方がいい。絶対にお客さんは喜んでくれると思ったが、逆だったの。苦情がたくさん来た」

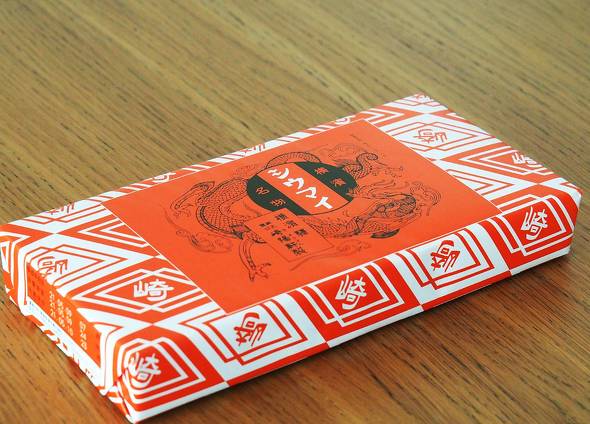

崎陽軒の野並直文社長は苦笑いする。1989年、同社の看板商品「シウマイ弁当」のおかずを良かれと思って変更したところ、大ブーイングを食らった。わずか3年ほどでエビフライは再び唐揚げに戻った。

現在、1日の販売数が2万4000個以上と、コロナ前の水準にまで戻ったシウマイ弁当は熱烈なファンたちに支えられている。贔屓(ひいき)にしている著名人も多く、テレビ番組のロケ弁などでも愛用されているという。シウマイに関しては、天皇陛下も好まれていると『文藝春秋』(2019年11月号)の記事で明らかになっている。

いまや国民的な駅弁といってもいいシウマイ弁当だけあって、ちょっとした変化があるだけでも大ごとになる。冒頭のようなエピソードは枚挙に暇がない。

「玉子焼きを入れたときもそう。値段は上げたくないので、おかずを1つ外さなくてはならなかった。そのとき一番人気がなかったのが蓮根の煮物。筍煮や鶏の唐揚げはおいしいねとよく言われましたが、蓮根は誰も褒めてくれません。だから外したら、『なぜ蓮根をなくしたのか。俺は大好きだったのに』という非難を浴びました」

笑い話のように聞こえるだろうが、こうした出来事からも、経営における「変えないこと」の大切さ、「変えること」の難しさを、野並社長は身をもって体験した。

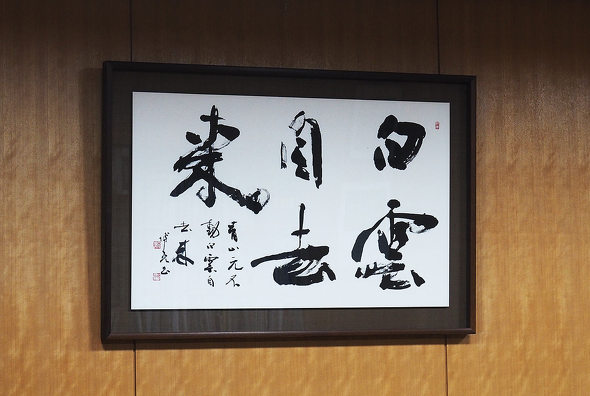

変えるべきものを変える勇気。

変えてはならないものを変えない包容力。

変えるべきものと、変えてはならないものを見分ける叡智(えいち)。

これは、米国の神学者で、従軍牧師だったラインホルド・ニーバーの言葉だ。「ニーバーの祈り」と呼ばれるこのフレーズを野並社長は教訓としている。

「だけど、経営者はよく、変えてはいけないもの、変えやすいものを変えてしまいます。変えやすいものほど、本当は変えてはならないものが多いのです」

この重要性に気付き、それを忠実に守ってきたことが、結果として多くのファンを作り、崎陽軒に対する信頼性を高めることにつながっているのかもしれない。

では、崎陽軒は、何を変え、何を変えなかったのだろうか。

皆が驚くシンプルさ

まず、変えなかったこと。それはシウマイの製法だ。1928年の発売以来、レシピはそのままである。

次々と新商品が出ては消える、生き馬の目を抜く競争の激しい食品業界にあって、100年近く味わいが変わらなくてもシウマイが売れ続ける理由。野並社長によると、「シンプル」であることに尽きるという。

崎陽軒の横浜工場を訪れた見学者が驚くのは、シウマイの原材料を見たときだという。豚肉、干帆立貝柱、たまねぎ、グリンピース、でんぷん、小麦粉(皮)。調味料は塩、胡椒(こしょう)、砂糖と非常にシンプルで、「え、これだけなんですか?」と、多くの見学者は口をそろえる。

「シンプルだから飽きがこないのです。いろいろと味を作り込むと、美味(おい)しいと感じるものの、そのときに十分満足してしまいがちです。でも、シンプルな味だと、食べ終わっても、また次も食べてもいいかなという余韻が残るようです」と、野並社長は説明する。

時代の変化に合わせて手を加えたり、豪華にして消費者の目を引こうとしたりする商品は少なくない。それもビジネス戦略として間違いではないだろうが、崎陽軒は変えないことを貫き、売り上げを伸ばしてきた。

弁当箱を変えるのは簡単

シウマイだけではなく、シウマイ弁当もできるだけシンプルにこだわる。先に触れたように、かつては試行錯誤を繰り返したものの、この十数年は中身を変えていない。野並社長も「今の形が完成した姿」だとしている。しかし、変えない中にも、美味しく食べてもらうための工夫を随所に凝らしている。

人気のおかずである筍煮は、シンプルな味付けだが、何千人分という量を一気に煮ることで、深い味わいが出るそうだ。

ご飯についても、冷めても美味しく食べられるように仕上げる。その工夫の一つが、火を使わずに蒸すことである。

「初代社長が、ご飯のおこげが捨てられているのを見て、もったいないと思ったのが始まりです。鉄の窯を使い、薪の火で炊くのではなく、ボイラーで蒸気を起こし、それを米の入った木の桶に突っ込んで蒸し上げる方法にしました。これによって、うるち米がまるでもち米のような粘りのあるご飯になります」

さらにもう一手間加える。経木の弁当箱を使うのだ。プラスチックだと、ふたを開けたときに、ふたについた水滴がぽたぽたと落ちることがある。あれがご飯をまずくしているそうだ。

かつらむきにした経木のふたを使うことで、温かいご飯の余分な蒸気を調整することができる構造にしている。他方、底板は木目に沿って切ることにより、しょうゆや出汁(だし)などが漏れないように配慮している。このような経木の弁当箱がおひつの役割を果たし、冷めても美味しい弁当にしているという。

「シウマイ弁当で、一番変えやすいものは何かといえば、弁当箱です。スーパーやコンビニの弁当で使われているフードパックであれば、コストは大幅に下がるし、明日からでもすぐに交換できます。だけど、それは変えてはいけないものです」

変えやすいものほど、変えてはならぬ。野並社長は何度も繰り返した。

一方で、野並社長が変えたことについては、前回の記事「借金100億円をゼロにした崎陽軒・野並直文社長 横浜名物「シウマイ」を救った“2つの変革”とは?」に詳しい。人事制度や商品の開発、販売などの面で、抜本的な経営改革を推し進めた。これが倒産寸前の崎陽軒の窮地を救った。

良心的な仕事

もう一つ、経営において野並社長が重視するのが、「良心的な仕事」をすることだ。

「100年、さらに100年と、企業が永続するには、顧客を裏切らない良心的な仕事を心掛け、より良い品質の商品やサービスを提供していくべきです」

良心的な仕事を象徴するようなエピソードを野並社長は披露する。

2013年、複数のレストランにおいて、伊勢海老をロブスター、芝海老をバナメイエビなどと、メニュー表記と異なるエビを提供していた問題が起きた。

そのころ、崎陽軒の取引先で、お節料理を作る会社から野並社長が言われたのは、「崎陽軒はこの騒動に巻き込まれないはずだ。ちゃんと伊勢海老を使っていたからだ」。この会社はいろいろな食品メーカーのお節料理を手掛けていたため、内情がよく分かっていたのである。

こんな出来事もあった。日本農林規格等に関する法律(JAS法)では、重量割合の大きい順に原材料名を記載しなければならないが、2007年、同社のいくつかの商品で表記の順序に誤りがあった。商品の品質上は問題ないが、農林水産省に自ら申し出て、自主回収を始めた。

ルール順守は企業として当然のことであり、崎陽軒の行動が特段優れていたわけではないだろう。ただし、当時はさまざまな企業による食品偽装が横行していただけに、崎陽軒に対して好意的な評価も少なからずあった。

「会社のための経営ではなく、自分の報酬を上げるための経営をする社長もいますが、それでは会社にとって短期的な利益しかもたらしません。100年、200年と長いスパンで会社のことを考えていくには、常に良心的な仕事をする必要があります」

“坊主頭”は伝統とはいえない

この「崎陽軒イズム」を次代に継承していくことが、今後の野並社長の役目だろう。これに関して、「伝統を守ることについては、消極的な解釈と積極的な解釈の2つがある」と、野並社長は独自の見解を示す。

消極的な解釈とは、先人と同じことをやって、その後ろをなぞっていくこと。一方、積極的な解釈とは、先人と同じものを目指すことだという。

「例えば、高校野球の名門といわれる伝統校は、先輩が甲子園を目指して頑張っていたから、俺たちも甲子園を目指すのだという共通意識があります。片や、先輩が坊主頭にしていたから、俺たちも坊主にしようというのは、伝統の継承とはいえません」

野並社長は続ける。

「崎陽軒に置き換えると、先輩がシウマイ弁当を作ってくれたから、それを後生大事に売っていればいいという考えではいけません。先輩が『横浜の名物がないなら作ってしまおう』とシウマイを世に出したように、われわれもシウマイだけでなく、新しい名物を作っていこうと考えるべきです。これが積極的な意味での伝統の継承です」

守るべきものは守り、変えるべきものは大胆に変えていく。ただし、そのいずれにおいても、ひと様に後ろ指をさされることはないよう、常に良心的な仕事をまっとうすべきである。崎陽軒に根付くこの経営哲学が、これから先も受け継がれていくとともに、多くの日本企業にも広がっていくことを願う。

著者プロフィール

伏見学(ふしみ まなぶ)

フリーランス記者。1979年生まれ。神奈川県出身。専門テーマは「地方創生」「働き方/生き方」。慶應義塾大学環境情報学部卒業、同大学院政策・メディア研究科修了。ニュースサイト「ITmedia」を経て、社会課題解決メディア「Renews」の立ち上げに参画。

関連記事

からの記事と詳細 ( 100年近くレシピの変わらない「崎陽軒のシウマイ」が今も売れ続ける理由 - ITmedia )

https://ift.tt/3y8Lrih

No comments:

Post a Comment